大判クラブ②ステッチング用カメラ

4×5カメラとDSLR(デジタル一眼レフカメラ )を組み合わせるチャレンジは、実は十数年前から何度も繰り返している。はじめの目的は、未だ記録画素数も十分でなかった発展途上のDSLRの画素数を補うために始めたステッチング撮影だった。これは2005年くらいから始めたと思うが、当時せいぜい1200万画素が限界だったDSLRを使って数千万~億画素の写真を撮ってみたい!という動機からだ。

上図のように4×5カメラの広大なイメージサークルの範囲内で、カメラ=映像素子をずらして撮れば、大きな画素数のデジタル画像が得られる。普通に三脚でカメラを振ったりするのとは違うレベルで、正確に位置を変えて撮影することが出来れば、得られた1枚1枚の画像に全くズレは生じない訳で、これなら撮影後の合成処理もほぼ一瞬で、当時のパソコンスペックでも全く問題ない。

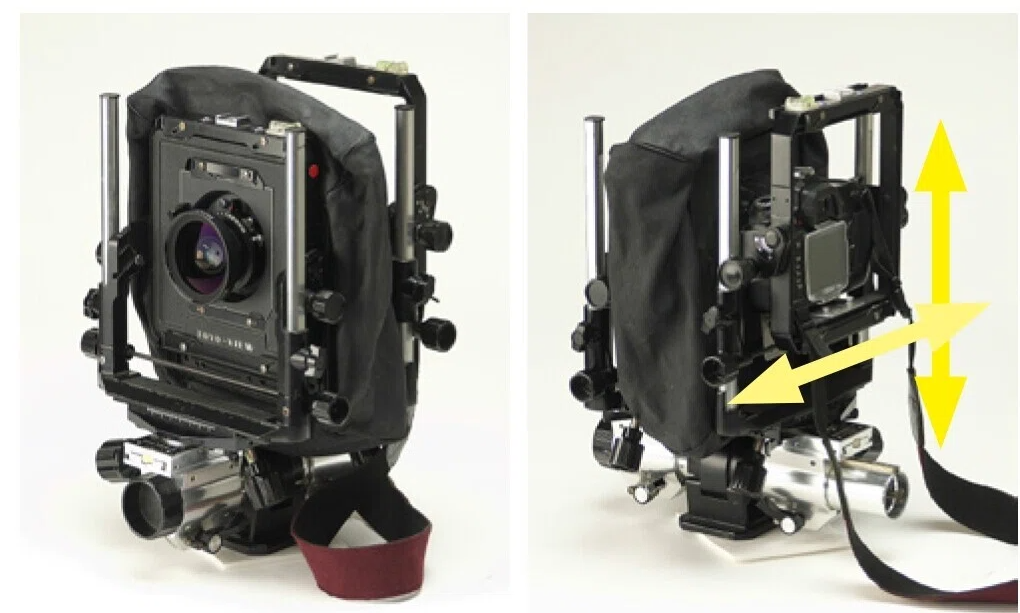

上図は当時作成した改造機だが、4×5カメラの後枠を取り払ってそこに一眼レフのボディが取り付けられるようにした。ステッチング撮影ではカメラの前部は動かさず、後部のカメラ=撮像面を上下左右に正確に動かすだけなので、ここはしっかりした4×5ビューカメラのシフトやティルトの機構がものをいう。撮影中はなるべくカメラに振動も与えたくないので、なるべく触れずに、4×5カメラの後枠のムーブメントを計算された寸法通りに繰り返していく訳だが、この1枚撮影するのに必要な準備と時間、緊張感がかつての大型カメラでの撮影を彷彿させるもので、首尾よく完成画像が得られるまでの時間も含めなかなか楽しいものだ。肝心の仕事での依頼はあまりなかったが、当時の写真家としての発信には役立ったようで、テレビで技法解説なんかも経験させていただいたりで、楽しい思い出だ。

ステッチング用カメラの構造

さてこのようなスティッチング撮影の対象は、どうしても風景や広大なシーン≒広角領域での撮影が多くなる。スティッチングで画角が広がっていくとはいえ、やはり出来るだけ広角のレンズを使用することになる。私の場合、4×5の広角撮影に使用していた75mmレンズを多用したが、屋外での撮影はほぼ無限遠に近く、フランジバックも≒75mm。前回のnoteでも述べたように使用したDSLRのマウント面からのフランジだけで40~50mmあるので、4×5のレンズ後面にほとんど接するような具合になってしまう。スティッチング用の改造機ではこのためそれだけでかなりの厚みを要する後枠は使えず、自作のマウントボードで4×5の袋蛇腹の後枠を直接支えるような構造を考案した。この時はプラ製のボディキャップ*を素通しに改造して手製の極小ボードにはめ込んだ。実はこの形状がみそで、ボディを取り付ける時、カメラヘッドの突起部(内蔵ストロボの出っ張り)を避けられるように試行錯誤を繰り返した。(*プラ製のボディキャップでも、どうせカメラ側の機構との連動は全くないのと、この方式では取り付けるカメラ部は下方でしっかり保持されており、マウント部は蛇腹との連携のみなので強度的にも問題ない)

ステッチング用カメラの欠点

こうしていったん完成したステッチング用カメラだが、実際にさまざまな撮影を行う内、欠点と限界も見えてきた。上述したようにこの極小のフランジバックの中でのカメラのムーブメントは、取り付けたカメラのストロボヘッドやグリップ部などの突起物により、どうしても保持した蛇腹枠に不用なテンションを与えてしまう。実際にやってみると抵抗なく動く方向と、動きに抵抗が感じられる方向がある。ごく微細なひねりでもピクセル単位でつないでいくステッチング合成には致命的な問題にもなりかねない。

上写真左で矢印でしめしたが、カメラのストロボ突起が蛇腹後部を押してしまっているのが分かるだろうか?冒頭の概念図で示したように、原理的には十数枚のステッチング撮影が可能な筈でも、実際には周辺部に向かう大きな動きには狂いが生じかねない。実用的には中央部の4枚分くらいがほとんど狂いの生じない安全圏で、その周辺部では撮影出来てもそのまま無加工で繋げられるような画像を得ることは難しかった。(※当時は仕方なくやや旧式なったサブ機の一台のストロボ部を削り取ってステッチング専用に充てたりしたが、グリップ部の方は素人工作ではどうしようもなかった…)

むしろストロボ部を削った上では、写真右のようにタテ保持専用機をつくり、パノラマ専用機として割り切って使っていたが、この方式はなかなか実用的で役に立った。こちらは保持的にもブレの少ない左右方向のシフトだけで済むので、横長のパノラマ写真として3~4枚繫ぎが、かなり正確に撮影できる。パノラマ写真なら、あまり厳密な構図やムーブメントの計算に拘らなくとも、カメラの水平と構図の中央点だけ決めれば、あとはアバウトにシフトを繰り返すだけでもそれなりの作品になるので、これはこれで中々楽しいものだった。